时间:2025-09-25 04:57:13

果然是糟糕的家伙真的很糟糕。本人回归,这次航展一如既往天气不好。每次都会选中最差的一天。22号天真的不是很好,比天气更糟糕的问题是单反坏了。问题不大,就是闹心。回归主题,好久没讲苏联海军,这次咱们继续介绍。

上世纪60年代中期,苏联与美国之间的海军军备竞赛进入了一个新阶段。美国在建立核潜艇舰队方面比苏联领先了几年。这个不仅是一种口头压力,是实实在在的明确压力。当然,这里咱们还要忽略掉大航母的威胁。因为大航母不是一两天就能搞定的项目,反而潜艇威胁,似乎可能弥补弥补。

到1967年,第一艘苏联667A型战略核潜艇(“扬基”级)服役时,美国已经投入使用了41艘同类潜艇。先不问能不能用,就问数量够不够用。到60年代中期,美国已经在对苏联的威慑中部署了四个战略核潜艇中队。反潜防御问题因此成为苏联海军的优先任务之一。尽管61型驱逐舰(BPK)有一定优点,但无法对抗当时的美军现代核潜艇。美国37型鱼雷射程可达21公里,而苏联61型驱逐舰(北约代号卡辛级)所配备的武器射程只有前者的二到三分之一,当时也没有直升机、反潜导弹鱼雷以及强大的声呐系统。其防空能力也相对薄弱。

苏联“卡辛”级驱逐舰“坚毅号” (Решительный)在1979-1980年部署期间,从舰艏视角拍摄的其经过美国航母“珊瑚海号”(CV-43)时的画面。

苏联“卡辛”级驱逐舰“坚毅号” (Решительный)在1979-1980年部署期间,从舰艏视角拍摄的其经过美国航母“珊瑚海号”(CV-43)时的画面。

在这种背景下,新的61b型—61A型驱逐舰项目在中央设计局53(ЦКБ-53)开展。新舰的技术任务书要求其具备远洋反潜和防空能力,并采用锅炉—燃气轮机动力系统,该任务书于1964年10月获得批准。

该驱逐舰的设计几乎与1134-A型(克雷斯塔 II 型)巡洋舰的研发同步进行。1966年11月30日,第一艘完整国产大规模反潜舰1134-A型“克朗施塔特”在列宁格勒以A.A. 日丹诺夫命名的造船厂(“北方造船厂”)开工。这是对1134型“伯库特”导弹巡洋舰的现代化改造,增强了反潜能力。然而,10艘1134-A型驱逐舰并未完全满足海军的要求,其防空能力较弱,主炮口径57毫米过小。此外,海军人员更喜欢“唱歌的护卫舰”所使用的轻便高效燃气轮机动力系统。

1966年4月,苏联造船工业部和海军决定将61A型的研究成果与1134-A型驱逐舰图纸相结合,但进行了若干修改。

新型大规模反潜舰项目采用燃气轮机动力系统,并强化了导弹和炮兵防空武器,定名为1134-B型,其开发任务交给北方设计局,自1966年5月开始工作。总设计师为V.F. 阿尼基耶夫(В. Ф. Аникиев),副手为A.N. 科热夫尼科夫(А. Н. Кожевников)。海军派驻监督的先后是2级上校O.T. 萨夫罗诺夫(О. Т. Сафронов)、2级上校M.A. 扬切夫斯基(М. А. Янчевский)、2级上校A.F. 尼科尔斯基(А. Ф. Никольский)。1967年11月,项目总设计师由北方设计局总设计师A.K. 佩尔科夫(А. К. Перьков)接任,副手为M.G. 戈尔伯格(М. Г. Гольберг)和V.A. 伊沃伊洛夫(В. А. Ивойлов)。

这对于北方设计局团队、合作企业、科研机构及海军来说,是一次“极具创造性的过程”。

在讨论设计问题的解决方案时,海军总司令戈尔什科夫(С. Г. Горшков)积极参与,并经常访问北方设计局。

卡拉级巡洋舰1134-B型(“伯库特-B”)大规模反潜舰的任务是,在远洋地区执行作战任务,搜索、发现并消灭潜在敌方的核导弹潜艇。它们应组成同类或混合的反潜战术编队,提高编队的作战稳定性。为完成这些任务,BPK配备了现代化的潜艇探测与打击手段。在舰载搜索打击组(КПУГ)中,这类舰艇构成了反潜编队的核心。凭借“风暴”通用防空导弹系统,BPK还能提供编队的区域防空保障。若要实现完全通用性,仅缺乏打击敌方舰队编组的能力,但这并非必需。

计划中的打击编队形式为:两艘1134-B型BPK,或1134-A型与1134-B型组合,一至两艘61型BPK或1135型护卫舰,并由1124型小型反潜舰(配备强力可降声呐“谢隆”)强化,但小型反潜舰的远洋适航性不足。实际上,在搜索打击组中,经常只有一艘“伯库特”服役。

关键在于选择燃气轮机动力系统而非蒸汽动力系统,因为燃气轮机效率更高、噪音更低,而且涡轮生产厂距离尼古拉耶夫非常近。燃气轮机比锅炉—涡轮装置轻,但由于气道复杂,占用空间更大。1134-B型驱逐舰采用了可逆燃气轮机,从而无需依赖可调螺距螺旋桨和反转齿轮就能实现倒退航行。

不幸的是,设计师在追求经济性的过程中,选择了由巡航涡轮和加力涡轮组成的复杂燃气轮机装置。实际节油效果并不理想,因为14–15节的经济航速已经不符合服役条件,而结构复杂、成本高、可靠性低等问题也显现出来。

此外,舰体通过在四个位置各加半米的插段延长了两米,这增加了安装额外设备和武器的空间。

舰船的技术设计最终于1967年11月27日批准。据称,设计师首次解决了电缆和设备安装图纸不一致的问题。

与1134-A型相比,舰船的火力大幅增强,装备了新型防空导弹系统,包括两座M-11“风暴”通用导弹系统,配备B-192发射装置及导弹输送链条系统(可使弹库容量增加40%),以及近程9K33“奥萨-M”防空导弹系统。同时将57毫米AK-725炮换为76毫米AK-726炮。额外配备了30毫米六管防空炮AK-630(两座双炮塔)及火控系统MP-123“旗帜”,拖曳式声呐MG-325“维加”配备可降深度天线。反潜武器包括反潜导弹鱼雷系统URPK-3“暴风雪”(SS-N-14 Silex,升级后改为URK-5“喇叭”)。舰船还设有半沉式机库,可长期停放Ka-25PL直升机。鱼雷武器及四套RBU系统(2套RBU-6000,2套RBU-1000)保持不变。

设计过程中,还加入了额外的、原技术任务书未要求的改进,如舰间信息交换系统、信息处理及武器目标指示系统、导航雷达“顿”、综合电子对抗与通信系统“萨尔吉尔”、以及声呐管道和防护罩电绝缘处理。

1134-B型大驱的建造任务交给尼古拉耶夫的61共青团造船厂。该厂曾建造世界上第一批燃气轮机驱动的舰船(61型BPK),而南方涡轮厂——燃气轮机制造商——距离造船厂非常近。

首舰在第二号船台开工,后续舰艇则在前舰下水当日同时开工。船台建造周期为10.5个月至1.5年不等。采用模块化建造方式,预制舱段在船台上下水后自动焊接成整体。

首舰(厂号C-2001)下水采用61共青团造船厂发明的新工艺:不再使用传统厚脂肪层,而是用22毫米厚塑料板和薄层航空润滑脂CIATIM-201,使下水更简单、更经济。

为避免下水损伤,舰首声呐罩“Titan-2”、声呐罩“Hosta”及螺旋桨在小型浮动船坞内分阶段安装,先入坞舰首,再入坞舰尾。船底涂装也分两阶段进行。

1971年至1979年间,苏联海军共服役七艘1134-B型舰,舰名均以苏联城市命名——“尼古拉耶夫”、“奥恰科夫”、“刻赤”、“亚速”、“彼得罗巴甫洛夫斯克”、“塔什干”、“塔林”(1992年9月后改名为“符拉迪沃斯托克”)。

建造周期为3年1个月至4年1个月不等,“塔林”建造最久,“塔什干”最快。平均从龙骨开工到验收约3年半,每舰造价约6700万卢布。

在苏联海军中,这些远洋/远海大驱被昵称为“布卡里”,官方等级为一级舰,北约代号为“卡拉”级导弹巡洋舰。在1155型大驱出现前,它们是海军中最强大的水面反潜舰。美军认为“布卡里”是苏联远洋反潜舰中最成功、最有效的项目。

这些舰艇十分成功,是专用反潜舰,同时具备增强防空能力。在30年间,它们为我军舰艇编队在远洋和海域提供防空和反潜保障,巡逻时间近40年。

“塔林” / “符拉迪沃斯托克”(自1992年9月起改名)(61共青团造船厂,厂号C-2007)

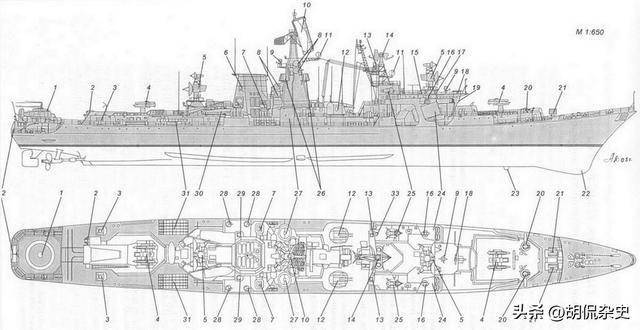

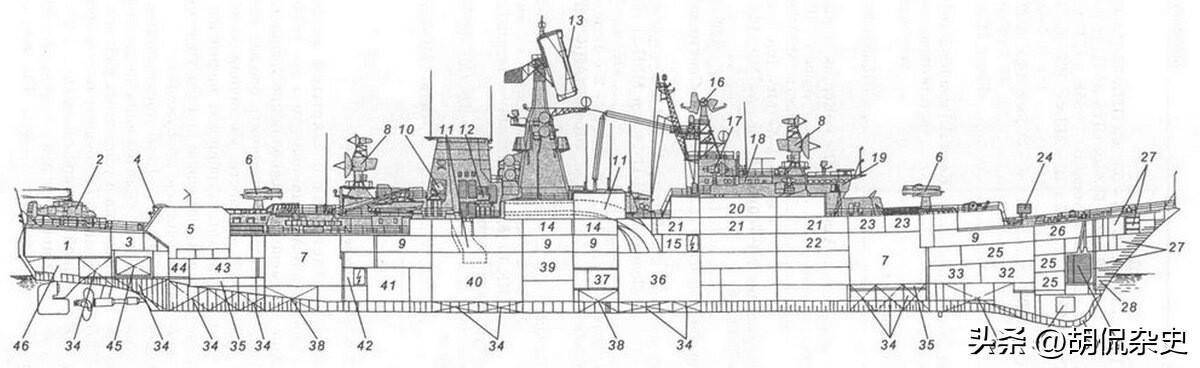

船长:161.9–162.0米(设计水线米(水线.2–10.3米(中部舷高)

吃水:5.29–5.5米(正常排水量),5.74–5.9米(满载),7.78–8.16米(满载带球形舰首罩)

2 × 火控雷达MR-105 “炮塔”,2 × 雷达“Volga”,导航雷达“Don”

1988–1989年(彼得罗巴甫洛夫斯克):拆除2 × 4 URPK-3“暴风雪”,安装2 × 4 URK-5“喇叭-A”导弹系统,安装Grom-R雷达

1989年:拆除2套假目标发射装置PK-2,安装2套PK-2M、8套PK-10“勇敢”(Смелый)

5 – “Grom-M”火控雷达天线 – “敌-我”识别雷达天线 – “黄蜂-M”防空导弹火控雷达天线 – “Gurzuf A”(“古尔祖夫”-A)和“Gurzuf B”(“古尔祖夫”-B)雷达天线 – “Volga”(

)雷达天线 – “Voskod”雷达天线 – “Zaliv”雷达天线 – “Angara-A”雷达天线 – 光学潜望式瞄准器(主炮控制)

22 – “Titan-2T”声呐天线 – 反潜声呐及识别系统MG-26天线 – “暴风雪”反潜导弹发射装置

25 – “Turret”火控系统雷达天线 – 电子对抗设备“Ring”雷达天线 – “黄蜂-M”防空导弹发射装置28 – 30毫米AK-630M机关炮

32 – “Vega”声呐天线 – “Shlyuz”导航系统天线)*:实际上,“Ring”电子对抗系统仅在一艘——“刻赤”号——在现代化过程中安装。

39 – 辅助机械和横摇稳定器舱(39*)40 – 船尾动力舱(加力燃气轮机)

1134B型舰因对原型1134A型进行的改进(燃气轮机动力装置、新武器系统)在布局上有所不同。舰体尺寸显著增加(长度增加12米,宽度增加0.6米),获得加长油舱、更大上层建筑(体积增加38%)、塔楼式主桅和粗壮烟囱。舰体总体积达25,000立方米。

舰艇的海上适航性允许在海况5级、风速20 m/s下使用导弹武器,横倾可达12°–15°,纵倾5°–8°。舰体防沉能力保证任意三个相邻舱室进水时仍可浮航。满速停船时间为122–160秒,满速转向直径为4.6–5.9倍舰长。

舰体采用多种钢材焊接而成,主要为SXL-4钢。舰体通过14道主要防水隔舱分为15个防水舱。舰上设有三层甲板(下甲板、上甲板和油舱甲板)及三层平台(I、II、III,自下而上)。

船首下方为“Titan-2”声呐球鼻罩,声呐天线米。油舱甲板下设两处锚孔,附近设有MI-110R辐射对比潜艇探测器和MI-110K红外潜艇探测器。

上甲板后部设有绞缆库、舵手仓和锚机舱。半甲板两侧布置两座RBU-6000火箭发射器,中间设垂直防护屏。发射器后为B-192通用防空导弹发射装置(风暴系统)。

上甲板的主舱区包括:45人船员舱、声呐舱、通信指挥岗位及GKP岗位、船首发电站、23人船员舱、电子装备岗位、四人下士舱、14人船员舱、直升机储藏室、机库及下士休息室。起降平台下为牵引声呐“Vega”舱,配液压升降装置;同处有舰用声呐护卫装置。

下甲板布置储藏室、声呐和防空导弹控制系统岗位、自动化控制及稳定系统岗位、航空弹药库5号(含AT-1鱼雷)、煤油库。第二平台布置船首仓、链舱、水声岗位、RGB-60和B-611导弹弹药库、储藏室、冷藏机房、电子装备岗位。第一平台布置声呐岗位、M5型燃气轮机基础、推进与发电设备。两舱间为横摇稳定器舱,船尾动力舱后为燃气轮机发电机舱。

上层建筑占舰体大部分长度,设有战斗岗位、秘密办公室、船首应急小组舱、首尾动力舱排气管道。船尾右舷设值班舱及RGB舱和官兵舱。

船桥下两侧布置KТ-M-1134A四管发射装置(URPK-3“暴风雪”反潜系统)。从第四艘舰起,船桥前安装“Tsunami-BM”卫星通信舱和“Shtyr-2M”导航系统。上层建筑甲板装有21-KM 45毫米礼炮、雷达“Don”和“Volga”天线、Grom-M雷达、MT-45N电视观察系统和光学潜望瞄准器。

舰尾塔楼式主桅六层布置电子战装备。自S-2003起,第四层设有“Ring”电子对抗雷达天线台(仅“刻赤号”安装)。桅侧墙设MP-150“Gurzuf-A”和“Gurzuf-B”电子战雷达球型天线M“Zaliv”及MPР-11-14/13-14侦察雷达。桅顶装MR-600“Voskod”雷达天线。

燃气轮机排气经独立烟囱排出,烟囱两侧为两座双联AK-630 30毫米机关炮及MR-123火控雷达。烟囱后为第二Grom-M雷达天线风暴导弹发射装置。尤塔甲板两侧为PТА-53-1134B五管鱼雷发射管。

船尾半沉式直升机机库,侧开门和上翻屋顶。尤塔甲板两侧设RBU-1000。机库后为直升机指挥岗位和起降平台。

Berkut-B型配M5型(“尼古拉耶夫”和“奥恰科夫”号)或M5E型(其他舰)燃气轮机。每套装置包括两台主机、一个加力机和两台减速器。

1980年代计划升级为更节能、低噪的发动机(主机DN59不可逆,22,500马力;加力DS71可逆,8,500马力),但并未在全系列舰艇中完成。满速前进动力测试功率为86,700–102,800马力。

为减少热噪声,采用气水冷却器、海水喷射冷却及消音器。主机寿命6,000小时或6年,加力机20,000小时或6年。

锚具:**两只四吨霍尔锚、两条46毫米锚链(300–350米,16吨)、两台电动锚机,拉链全长18分钟。

通信系统:**六台无线发射机、十四台接收机、十三台短波及VHF收发机。S-2004后加装R-790“海啸”卫星通信。

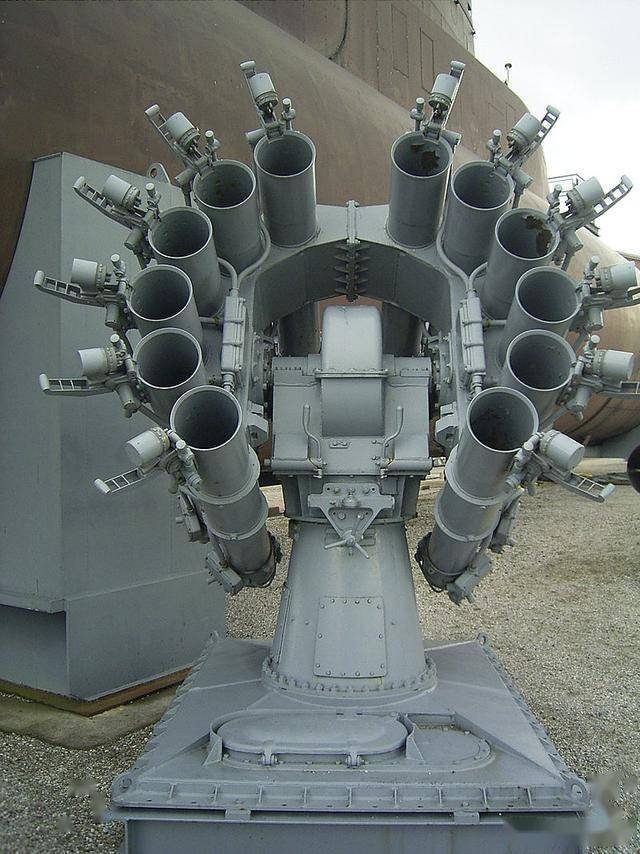

大型反潜驱逐舰(BPK)的主要武器是通用防空导弹系统M-11“风暴”(后续改进型为“风暴-M”和“风暴-N”),能够打击空中和海上目标。为了1134B型项目,布尔什维克厂设计局专门研发了一种新型发射装置——B-192流水线式发射器,使防空导弹(ZUR)的弹药量在两个弹药库中增加至80枚。

“风暴”导弹发射装置沿舰体中心线布置——一座位于舰首,另一座位于舰尾的上层甲板上。发射装置为双联稳定式台座型,导弹下挂在导轨上,其射界角度为:1号发射器 0°±130°,2号发射器 180°±150°。每次发射可同时发射两枚或四枚导弹,发射间隔为50秒。每个发射器配有两套通用火控系统4Р-60M“Гром-M”,并带有“Grachka”定期检查控制设备。舰首的“Гром-M”还可负责URPK-3“暴风雪”导弹的火控,改装后可控制URK-5“喇叭口”导弹。

1134B型舰上装备了两套近程防空导弹系统“Osa-M”(黄蜂-M),沿舰两舷布置。仰角为15°时,每舷水平扫射角度为18°—165°。对空射速为每分钟2发,对水面目标射速为每分钟2.8发。射程覆盖1.5—10公里,高度覆盖0.05—5公里。导弹目标由4Р-33雷达(舰上装备两套)探测,可探测高度达4000米、距离25—30公里的目标(高空目标可达50公里)。此外,也可接收舰载雷达的目标指示。

用于攻击潜艇的第二代反潜火箭系统URPK-3“暴风雪”于1973年列装。系统包括两套四管固定甲板发射装置KT-M-1134A(或容器型KT-100),布置在舰桥两翼下方的舰舷。弹药包括8枚533毫米口径的可控反潜火箭-鱼雷85Р,导弹飞行距离为6—55公里,鱼雷AT-2U自导距离为8公里。导弹飞行速度约0.95马赫,鱼雷在搜索/接近目标模式下速度分别为25/40节。导弹-鱼雷可配备常规弹头或核弹头。系统由舰首防空导弹“Гром-M”火控系统及预发射自动装置“Tyulpan”控制。

一次齐射可发射两枚导弹,发射间隔为6分钟。重新装填需在基地使用浮动起重机进行。该反潜系统可在任何航速下使用,船体横摇不超过15°、纵摇不超过5°,海况不超过5级、风速不超过20米/秒。

在1134B型舰上,“暴风雪”系统的性能未能完全发挥。尽管其最大打击距离可达50公里,但“Titan-2”声纳只能提供不超过14公里(实际约10公里)的目标指示。在此射程下,“暴风雪”系统显得过剩,使用鱼雷和RBU火箭即可满足需求。在BPK“塔林”号上,最初安装的是URK-5 “喇叭口-B”,而“刻赤”和“彼得罗巴甫洛夫斯克”号则在1980年代维修和现代化过程中改装了该系统。

用于对抗潜艇和敌方鱼雷的火力系统包括:两座舰首12管发射装置RBU-6000 “疾风-2”以及两座舰尾6管发射装置RBU-1000 “疾风-3”。

用于近距离(6–8公里)打击潜艇的武器为两座五管鱼雷发射器PTA-53-1134B,沿舰体两舷安装在半甲板上,总弹药量为10枚鱼雷(型号53-65K和СЭТ-65)。每次齐射可发射2、4或5枚鱼雷。标准配置为:6(或4)枚53-65鱼雷,4(或6)枚СЭТ-65鱼雷。舰上不设鱼雷发射器的海上补装。鱼雷射击由“Typhon-1134B”系统控制。鱼雷武器的使用条件为海况不超过5级,目标航速不超过60节。

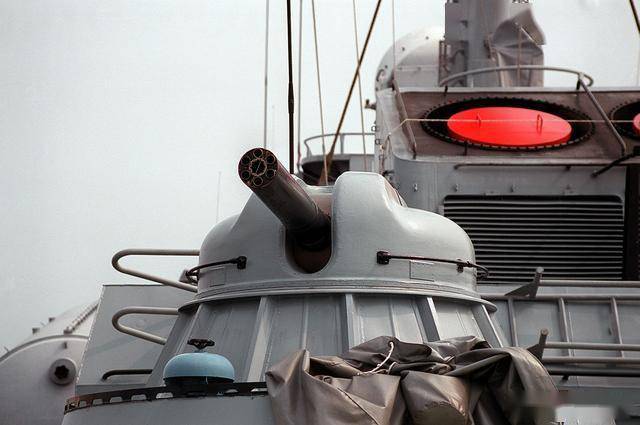

舰炮火力由两座76.2毫米双联自动炮AK-726组成,均为塔式,每座配备MR-105 “Turrel”火控系统。单座弹药量为2400发,对空射程13公里,对海及岸射程15.7公里。射速90发/分钟,连续射击可达40–45发。

后部半下沉式甲板机库,尺寸为12.5×4.8×5.5米,可容纳一架常驻直升机Ka-25PL。起降甲板(VPP)尺寸为11.5×10米,并配备照明设备。航空武器弹药库包括:5–6枚航空鱼雷,4枚PLAB-250-120炸弹,8枚PLAB-50炸弹,2枚RYU-2特制装置(核深水炸弹),54–72枚RGB-NM“Chinara”(或“Zheton”),15枚“Poplavok-1A”,各10枚定向航空海炸弹OMAB-25-12D和OMAB-25-8N。弹药库位于机库附近。

舰船装备了群体稳定系统(陀螺方位仪)“Nadir-1134A/B”(4套);目标指示系统及武器同时安全使用系统“Stvor”。被动电子对抗系统包括PC-2综合装置、高速声学舰船护卫器BOKA-DU(1套),以及一套去磁装置URT-860或URT-860M。在BPK“彼得罗巴甫洛夫斯克”号于1985–1989年在“Dalzavod”维修期间,还额外安装了PC-10综合装置(8×10 122毫米发射装置)。

无线电技术装备和武器控制系统占据了舰上装备总体积的59%,仅主要天线个。为保证无线电技术装备的电磁兼容性,舰上安装了“Zvezdochka-1134B”系统。

舰上装备三坐标远程探测雷达MR-600“Voskhoд”,对空目标探测距离500公里(低空50公里),对海上目标50公里。该雷达对主动和被动干扰具有高防护能力,几乎能防护当时世界上所有电子对抗手段,但无法抵御美国“Grumman EA-6 Prowler”飞机的ALQ-92和ALQ-99电子干扰系统。

1987年现代化改造时,BPK“Kерчь”号将MR-600“Voskhoд”更换为实验型舰载三坐标超远程探测雷达MR-700“Podberezovik”。MR-600“Voskhoд”的备用雷达为MR-310A“Angara-A”,可探测空中目标至200公里,海上目标至40公里,并可同时自动跟踪多达15个目标。

1134-B型BPK(大型防空驱逐舰)作为主要声纳设备,使用了船底安装的水下环境照射声纳MG-332“Titan-2”(仅安装在S-2001和S-2002号舰上,其他舰船安装的是性能改进型MG-332T“Titan-2T”),位于舰首“球鼻形”整流罩内。该声纳可在回声和噪声定向模式下工作,用于探测和确定潜艇位置,并将数据传送至反潜武器控制站。据推测,该声纳的实际潜艇探测距离为2–10公里,尽管有文献提到可达20–32公里。

BPK“塔什干”和“塔林”最初各配备两套锚泊模式下潜水员探测声纳MG-7,后来其他舰船也装备了该系统。MG-7舰首和舰尾天线在上层甲板存放,停泊时通过钢缆放入水中,同时开启潜水监视岗以防范敌潜水员。

声纳武器系统还包括利用尾迹热对比探测潜艇的接触声纳MI-110K,以及利用尾迹辐射对比的红外潜艇探测站MI-110R。后来这两种设备均被改进型MI-110KM取代。

舰船还配备了与雷达声纳浮标MG-409K的接收显示装置。在“塔林”和“塔什干”号设有舰载接收站MGS-407K。

BPK装备了自动化控制系统(АСУ),在舰船服役期间不断进行现代化升级和扩充。系列前两艘舰安装了BIUS“Korень-1134B”,其余五艘则安装了海上计算装置MVU-202。但该系统是数字化的,而舰上所有设备均为模拟系统,由于数据处理延迟,在航行条件下几乎无法使用。

前两艘BPK,以及“刻赤”和“亚速”号,安装了战术舰队(编队)间的信息互通系统(包括目标指示广播)“Аллея-1134B”。晚期建造的舰船(“彼得罗巴甫洛夫斯克”、“塔什干”和“塔林”)则改为舰载战术舰队自动控制系统(可管理最多9艘舰)。

舰船武器的雷达信息处理与目标指示系统“Baikal-S4”安装在系列前四艘舰上,其余舰船则装备MRO-410A(“彼得罗巴甫洛夫斯克”)和MRO-400(“塔林”和“塔什干”),能够处理雷达信息、同时跟踪最多15个目标,并可同时向6个目标发出射击指令。

1971年,苏联海军总司令S. G. 戈尔什科夫提出研究一艘新舰,将反潜导弹系统替换为对舰导弹系统,用P-500“玄武岩”反舰导弹替代URPK-3“暴风雪”。由V. D. 鲁布佐夫领导的设计团队开发了该舰的若干方案,包括原尺寸以及大幅增大的版本。不同方案中舰上可配备8或12座“玄武岩”发射装置。该想法在原则上可行,但仅作为新舰项目的开发选项。

70年代初,还曾研究过使用远程防空导弹“量子”的方案(对空射程80公里,对海射程40公里,1134-BK项目),舰上可安装64座防空导弹发射装置、100毫米AK-100-MR-114“狮子”炮及新型电子设备。然而,不久后“量子”项目被放弃,转而采用“堡垒”系统(海军版S-300),并仅对一艘BPK按1134-BF项目进行了现代化改造,没有进行根本性改装。

与此同时,设计师还在研究将项目改造为打击武器的方案。A. N. 克里洛夫中央科研研究所提出将URPK-3“暴风雪”替换为P-120“绿松石”反舰导弹系统,但海军希望拥有更远程的导弹。于是出现了在舰尾安装3M55“缟玛瑙(Оникс)反舰导弹的方案,使用垂直发射装置,可装载48枚3M55反舰导弹,外部目标指示依靠舰载直升机Ka-25C或研发中的Ka-60C。舰船防空由一座“暴风雪”发射装置(40枚导弹)和两座“黄蜂-M”导弹(共40枚导弹)提供,另加一座3М87 Кортик / Каштан 3M87 Kortik / Kashtan 3M87 “匕首”/“栗子(卡什坦)”北约代号: CADS-N-1 “御前侍卫”近防炮(256枚导弹,24,000发30毫米炮弹)。还提出了对雷达电子设备的部分改进。但经测算,该方案造价过高(5,100万卢布,占整舰造价的3/4),因此被放弃。

下一方案计划安装“乌兰”反舰导弹(16枚Kh-35),并改进“暴风雪”系统(两座发射装置,80枚导弹),可打击低空目标——反舰导弹。原“黄蜂-M”导弹替换为四座作战和两座指挥模块的“匕首(卡什坦)”(128枚导弹,12,000发30毫米炮弹)。“暴风雪”反潜导弹系统改为URK“Rastrub”,主声纳“Titan-2”改为“Zvezda-M1”,但不再使用拖曳设备。MR-310A“安加拉”雷达改为“护卫舰-MA”雷达,可识别移动目标。还计划对数据处理和电子战系统进行升级。RBU-1000和RBU-6000火箭投射装置保留,但配备主动声导反潜深水炸弹。该方案造价4,810万卢布,亦未实施。

80年代末出现11342项目。决定按该方案对当时在尼古拉耶夫维修的两艘舰进行现代化——“尼古拉耶夫”(计划1990年交付)及“塔什干”。舰上应装备亚音速“乌兰”导弹(射程130公里,超音速“3M55“П-800”缟玛瑙(Оникс)北约代号SS-N-26、Strobile)外界通称宝石反舰导弹”300公里仍在开发中),目标指示由舰载Ka-25C直升机或远程Tu-95RC飞机提供,但直升机航程有限,飞机在作战条件下易受攻击。

防空系统现代化包括两座“暴风雪-N”导弹、两座“黄蜂-MA-2”导弹及新型控制系统,效率提高2.4倍。原“Voskhoд”雷达更换为“Podberezovik”雷达,可提供低空小型目标指示;MR-310雷达由新型“护卫舰-MA”取代。数据处理系统“Baikal-S4”改为“Poima”,还安装了新的电子战与通信设备。Ka-25PL直升机改为Ka-27PL,安装URK“Rastrub”系统,可搭载8枚85RU或85RUS导弹-鱼雷。最初计划保留声纳设备(“Titan-2T”和“Vega”),但后来决定替换为“Zvezda-M1”。随着改进的增加,改造费用从1,360万卢布上升到1.08亿卢布(主要因通货膨胀)。该项目最终未实施。

另一方案计划将1134-B型舰与1155型大型反潜舰统一,增强作战能力。原“暴风雪”发射装置拆除,改装“匕首”防空导弹(舰首和舰尾各4座8导弹发射装置,共64枚导弹)。原76毫米舰炮换装四座四筒“乌兰”反舰导弹发射装置。两座100毫米AK-100炮沿舰首半甲板线性安装在原“暴风雪”位置。反潜导弹系统“暴风雪”改为URK“Rastrub”,直升机机库扩大,可容纳两架Ka-27直升机。但因造价过高,该方案亦未实施。

1134B型导弹巡洋舰,也称BPK(大型反潜舰),曾服役于苏联海军的黑海舰队和太平洋舰队。在太平洋舰队的若干战术编队中,这些舰艇(“彼得罗巴甫洛夫斯克”、“塔什干”、“塔林”、“尼古拉耶夫”)持续在美军弹道导弹核潜艇(PLARB)的巡逻区执行侦察任务,尤其是在菲律宾海地区。黑海的“Berkut-B”舰艇在第5作战中队中也同样活跃,执行地中海和大西洋的任务。这些舰艇出色的海上航行能力和自主续航能力,使它们在“远洋任务”中不可替代。

苏联核潜艇也装备了远程导弹(RSM-40)。因此,自1980年起,太平洋舰队的“Berkut”开始用于保障苏联战略导弹核潜艇(RPKSN)在鄂霍次克海的战备巡逻,并用于追踪美军多用途核潜艇。此外,这些BPK在护航大型航空母舰巡洋舰“明斯克”和“新罗斯托夫”时也表现出色,担任远洋护航任务。

1991年后,苏联海军退出了世界海洋。1134-B型导弹巡洋舰的定期远航任务停止。在整个服役期间,只有“刻赤”号在1993年执行过一次作战任务,并进行过若干远洋访问外国港口的巡航:如“彼得罗巴甫洛夫斯克”号在1993年两次巡航东海和南海;“刻赤”号1994年巡航至比雷埃夫斯港,保障俄罗斯总统叶利钦访问希腊;“克尔奇”号还访问过瓦尔纳(保加利亚,1996年)、墨西纳(意大利)和戛纳(法国,1998年)等港口。

苏联“卡拉”级导弹巡洋舰尼古拉耶夫号(NIKOLAYEV)在与“卡辛”级导弹驱逐舰斯特罗吉号(STROGIY)相撞后,右舷中部受损的港舷视角。

该系列的首舰为“尼古拉耶夫”。1972年2月8日,该舰加入黑海舰队第30水面舰艇师。舰艇在服役期间更换过多个舷号:538(1971年)、155(1972年)、539(1972年)、521(1973年)、523(1974年)、526(1975年)、539(1975年)、701(1978年)、741(1979年)、703(1981年)、700(1983年)、707(1984年)、535(1985年)、597(太平洋舰队)、582(1987年)。

这艘先进的大型反潜舰经常进行友好访问海外港口。1973年9月26日至10月1日访问南斯拉夫斯普利特港;1981年4月15日至21日访问哈瓦那。1973年10月初,舰艇在第四次阿以战争期间向埃及提供援助。1984年4月9日,该舰调入太平洋舰队。

1986年7月16日夜间,在日本海演习时,“尼古拉耶夫”号与61型驱逐舰“斯特罗吉”发生碰撞。经过符拉迪沃斯托克远东造船厂的小修后,舰艇返回塞瓦斯托波尔,再转至尼古拉耶夫。1987年11月1日,“尼古拉耶夫”抵达尼古拉耶夫进行大修,但在1992年4月,大修被取消。1992年10月29日,舰艇正式退役,并于1994年8月10日拖往印度拆解。

”系列的第二艘舰艇。它于1973年11月4日编入苏联黑海舰队。舰艇服役期间的舷号分别为:522(1973年)、539(1974年)、526(1975年)、530(1977年)、509(1978年)、529(1979年)、715(1979年)、745(1979年6月)、716(1979年)、527(1979年)、175(1980年)、530(1983年)、703(1986年)、714(1988年)、707(1990年5月1日)。其主要服役海域与许多同型舰一样,是地中海,但舰艇也曾远航至大西洋,访问过从叙利亚到古巴的多个外国港口。该大型反潜舰参加了规模最大的演习“海洋-75”。“奥恰科夫”三次(1977年、1979年和1986年)被授予“海军最佳舰艇”称号。

大型反潜驱逐舰(也称巡洋舰)“刻赤”号(卡拉级)。1134B型项目。拍照时,该舰隶属于黑海舰队水面舰艇第30旅。照片在塞瓦斯托波尔湾从一艘小艇上拍摄。

大型反潜舰“刻赤号”(БПК «Керчь»)曾编入黑海舰队,进行了多次航行,参加了众多演习。舰艇服役期间的舷号为:524(1974年)、529(1975年)、539(1976年)、534(1977年)、703(1978年)、715(1979年)、707(1982年)、708(1984年)、703(1985年)、708(1987年)、714、717(1989年)、711(1990年5月)、713(1999年)、753(2016年1月)。

这是该项目中最后服役的舰艇,也是黑海舰队中仅有的两艘一级舰之一。曾计划对其进行维修,并在巡洋舰“莫斯科”大修期间暂时担任舰队旗舰。

然而,2014年11月4日,该舰在塞瓦斯托波尔进行计划性维护时,船上发生火灾。火灾发生在后舱区,时间为莫斯科时间05:12,火灾面积约100平方米。根据官方数据,没有人员受伤,火灾在10:00前被控制并扑灭。维修被认为不再具有经济合理性。

2015年,该大型反潜舰从舰队退役。2019年6月,舰艇被送往拆解。2020年2月,舰上降旗。2020年4月24日,“刻赤号”被从船坞拖至停泊区。到2020年底,舰艇在英克尔曼被拆解为金属。

反潜舰“亚速”于1976年2月19日加入红旗黑海舰队服役。舰艇参加了多次远洋航行,并访问了希腊、古巴、法国和罗马尼亚。舰艇航行时使用的舷号分别为:532(1975)、524(1978)、710(1978?)、158(1981)、701(1984)、717(1987)、701(1989)。

1976年10月5日至7日,苏联国防部对舰艇进行了检查,出海时副部长基里尔·莫斯卡连科出席。

根据最初的1134-BF设计,计划布置10座新型导弹发射装置(共80枚导弹):6座在舰尾替代尾部“风暴”导弹系统的位置,4座在舰首位置。舰炮AK-726计划更换为更强的AK-100,并在舰首原“雷霆”雷达天线“狮子”雷达天线。

施工过程中对设计进行了调整:保留了原有炮械,放弃了舰首的新发射装置,以避免试验失败时舰艇完全失去防空能力。为安装新型导弹系统,改造了从烟囱到直升机机库的上层建筑及其下方的舱室布局,以布置弹药库和作战岗位。“亚速”在烟囱处没有穿通的走道。为了扩大舰尾上层建筑,五管鱼雷发射器被换成两管DTA-53-1134BF。舰上其他武器和设备按原设计保留。

1984年7月18日至1985年2月21日,舰艇在尼古拉耶夫61公社厂进行了大修,之后进行了多次国外访问(1990年1月22—26日——比雷埃夫斯,希腊;1990年6月25日—7月1日——哈瓦那,古巴;1991年6月24—28日——土伦,法国;1991年8月15—19日——康斯坦察,罗马尼亚)。舰艇的活跃服役持续至1998年。2000年,舰艇退出现役,并于2002年6月在英克尔曼拆解报废。

“彼得罗巴甫洛夫斯克”于1977年2月5日加入红旗太平洋舰队服役。1979年2月24日至7月3日,作为苏联海军舰艇编队的一部分(1143.2型航空母舰“明斯克”、1134Б型反潜舰“塔什干”),执行从塞瓦斯托波尔经非洲航行至符拉迪沃斯托克的远洋任务,同时完成战斗值班任务,并在卢安达、马普托和路易港进行公务访问。舰艇使用的舷号为:536(1976)、527(1977)、530(1978)、732(1978)、712(1979)、558(1980)、565(1982)、591(1985)、521(1985)、561(1990)、516(1993)。

1994年6月,舰艇退出现役。1994年8月30日,调入第44反潜舰旅,该旅由原红旗太平洋舰队第48反潜舰支队和第201反潜舰旅组成,驻扎于金角湾。1996年,舰艇解除武装;1997年5月26日正式退出现役,并于同年6月拖航至印度进行拆解报废。

苏联“卡拉”级导弹巡洋舰“彼得罗巴甫洛夫斯克”(舷号565)右舷,护航被击落的大韩航空007航班(KAL 007)救援行动

苏联“卡拉”级导弹巡洋舰“彼得罗巴甫洛夫斯克”(舷号565)右舷,护航被击落的大韩航空007航班(KAL 007)救援行动

“塔什干号”于1978年2月17日编入俄罗斯太平洋舰队。舰船曾使用过的舷号有:528(1977)、716(1978)、705(1978)、543(1981)、556(1982)、712(1984)、573(1985年3月31日)、516(1987)、518(1988)。1979年2月24日至7月3日,舰队在航空母舰“明斯克号”和大型反潜舰“彼得罗巴甫洛夫斯克号”的率领下,从塞瓦斯托波尔绕非洲航行至符拉迪沃斯托克,期间执行战斗值班任务并访问了罗安达、马普托和路易港。1984年12月6日,“塔什干号”在驱逐舰“约翰·杨号”的“监护”下护航航空母舰“卡尔·文森号”。

1988年12月20日,“塔什干号”被送往尼古拉耶夫进行大修,但苏联解体后,于1992年7月3日从苏联海军除名。同年10月29日舰船解散,1994年8月10日被拖往印度拆解。

1980年2月23日,“塔林号”首次升起苏联海军旗。3月28日,它被编入红旗太平洋舰队第10独立反潜舰支队第175反潜舰旅。舰船服役期间使用的舷号包括:711(1979年)、531(1980年)、730(1980年)、584(1984年)、597(1984年)、547(1985年)、531(1987年)、541(1990年)、578(1993年)。

80年代初,苏联几乎在印度洋获得一处海军基地。自1977年起,塞舌尔总统弗朗斯-阿尔贝·雷内宣布建设红色主义。因此,他的反对者在无处不在的英国支持下试图推翻他。最严重的一次政变发生在1981年11月25日。当日,从斯威士兰起飞的航班降落在塞舌尔普朗-拉里机场,机上有44名来自南非的雇佣兵,由前英国军队少校迈克·霍尔领导,他们伪装成橄榄球运动员。另有100名雇佣兵原计划从海上登陆,但被塞舌尔军队和警察在机场拦截。11月26日,坦桑尼亚派遣400名士兵协助。

11月28日12时,“列图奇号”抵达维多利亚港,18时,大型反潜舰“塔林号”到达。苏联舰艇在最坏情况下承担撤离苏联大使馆的任务,但主要职责是在必要时支持政府。不久后,法国护卫舰“Victor Schoelcher”也到场协助总统(体现了英法传统友好关系、现任塞舌尔总统的法语背景及法国总统密特朗所属的社会党关系)。最终,雇佣兵骗取了一架印度“波音”飞机逃往南非。但塞舌尔的政变尝试之后仍时有发生。弗朗斯-阿尔贝·雷内的支持者至今仍在位,民众支持他们。然而,由于苏联解体,建立海军基地的计划未能实现——本可能成为现实。

“塔林号”参与了多次远洋航行,并访问过多个外国港口。1989年1月,舰艇被编入第201反潜舰旅。1990年,它在“远东造船厂”进行维修,但维修工作很快被终止。从1991年3月起,“塔林号”被编入第48反潜舰师。1992年9月,舰船更名为“符拉迪沃斯托克号”。1994年7月5日,它被剔除出太平洋舰队服役序列。

在其时代,该项目的BPK是最优秀的反潜舰,具备比任何前代舰艇更高的作战效能,拥有超强的动力装置、大量燃料与弹药储备、高度自主航行能力与航速、强大的武器装备和现代化的电子设备,同时还有良好的居住条件(按苏联标准):内部空间布局合理,船员居住区首次进行了建筑与艺术结合的装饰设计。

其威武且引人注目的外观使这些舰艇成为苏联海军的一张名片。在国外文献中,它们被归类为轻型导弹巡洋舰(CLG,1975年前),1975年后则被归为导弹巡洋舰(CG)。按照北约的分类,该项目尊称为“卡拉”级导弹巡洋舰(Kara)。按美国标准,这些舰艇则被认为武器过于繁重。

除了无可争议的优点和巨大的现代化潜力(因政治动荡未能完全实现)外,该项目舰艇也存在一些缺点。

主要问题之一是对武器系统整体设计理念的明显低估。要高质量完成作战任务,必须综合运用系统的各个元素——“舰队航速取决于最慢的舰艇”。

在反潜武器方面,这一问题表现得尤为明显。虽然打击手段(导弹鱼雷)可以在50公里外击中敌潜,但舰艇自身的探测手段只能在几公里范围内发现目标。部分问题可通过舰载反潜直升机弥补(据估计,可提升BPK反潜能力约11%!)。然而舰上只有一架Ka-25直升机,其性能已明显落后。

1134B系列的炮兵武器得到强化,但76毫米口径对如此大型舰艇来说仍属中等。虽然在当时已经是最大可能口径,但事实证明,仅靠导弹并不能解决一切问题。